巧克力,是众神的食物、恋人的甜蜜。它风流至今,经久不衰,是零食届的“扛把子”。关于巧克力,背后有着怎样的甜蜜与苦涩?它又是如何一步步霸占了孩童与恋人的心?本文通过使用Google Ngram和Google Trend工具,为你揭开巧克力的“风流”往事。

一、巧克力的前世

关于巧克力的历史,可以追溯到公元前1500年住在墨西哥的奥尔梅克人,是他们最早种植了巧克力的原料——可可。

在那之后,玛雅人则首次将可可制成了饮料“Chocolatl”,这是人类第一次品尝巧克力的味道。此时的巧克力极其珍贵,只有皇室贵族才有资格享用,而后兴起的阿兹特克王朝将可可豆当做金币使用,甚至称之为“众神的食物”。

用数据说话,下图来自Google Ngram的数据——Ngram的数据来自谷歌520万本数字化图书的词频统计,搜索词为chocolate(巧克力)。

▍萌芽传播期

1700年至1780年,巧克力开始了周游世界的旅程,这也是巧克力的萌芽上升期。

1706年,康熙第一次品尝“绰科拉”(也就是巧克力),那时候巧克力在康熙眼里是药品,但武英殿总监造赫世亨并未提供其药效和对症,在尝过巧克力的味道后,他说“但未写有何效益,治何病。殊未尽善。着再询问。绰科拉不必送”。

虽说康熙爷爷对此种西洋“药品”不感冒,但也成为了中国记载第一位接触巧克力的人。

▍平稳发展期

在1780年到1910年这一个多世纪的时间里,巧克力的词频波动较小,处于一个词频的平稳期。然而在这一时期,巧克力的生产和工艺却发生了极大的提高。

18世纪末,蒸汽机出现,生产力大幅度提高,大规模生产巧克力成为可能。

▍战时双峰期

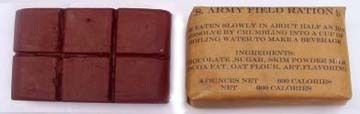

1910年至1970年间,全球经历了两次世界大战,而巧克力分别在一战和二战时经历了两个高峰期。为什么战争期间巧克力却成为了宠儿?

原来,巧克力曾被当做军需品分给各国大兵补充能量,当代中国人对巧克力的广泛认识也是美国大兵人手一块的时髦玩意儿。

然而,军品巧克力的味道实在欠佳,美国大兵甚至称之为“狗粮”。其实,这是由于军方害怕士兵们因为巧克力太好吃而偷吃,特地嘱咐生产方做“难吃点”的。军队领导们为了节约口粮真是煞费苦心啊……

在经历了1960—1970年全球性的经济大危机后,巧克力也从最低谷开始进入了迅速上升期。此时,全球经济开始复苏,生产水平得到进一步提升,广告营销也开始主导人们的消费,巧克力成为了永不过时的零食界小霸王。

从3500年前的“众神的食物”,到皇室的专属饮品、战时的军需品、普通家庭的零食和消费社会的阶层符号,巧克力变了,又保持不变。

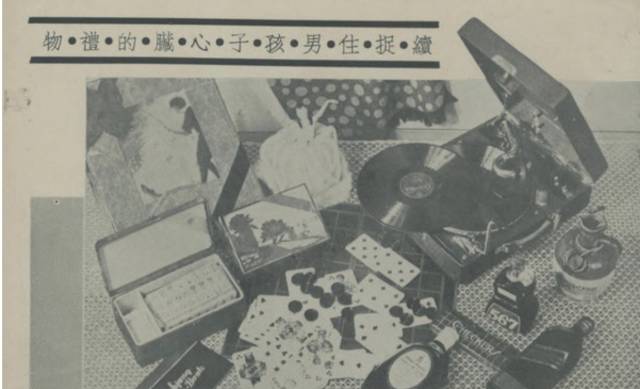

从图上看出,1940-1946年期间,“巧克力”一词的搜索趋势出现了一个小型高峰,由此可见,民国时期,巧克力就已经相当受欢迎了。

1946年3月,上海报纸《周播》刊登文章说“美军流水有情,日女落花无主”。文章中称,当时驻日美军只需用一块巧克力,就能擒获日本年轻女性的芳心。

而下一个发展的低谷出现的原因和1959-1961年的大饥荒有关。这一时期,所有的食品生产都由于原料不足而迅速减少,同样也波及到了巧克力的生产。直到改革开放之后,Ngram指数才进一步回升。

在中国,由于没有大量种植热带植物可可树的地区,巧克力生产原料可可脂供应不足。上世纪80年代,世界上的许多国家在生产巧克力制品的过程中,会使用可可脂的代用品——类可可脂和代可可脂,此时我国已能生产代可可脂,但是天然可可脂和类可可脂仍然长期需要从国外进口。

因此,1985年之前,只有几个大城市生产巧克力,且大部分供应出口。中国的巧克力的生产技术直到1985年,中国科研工作者成功利用野生木本油料植物中国乌桕制出类可可脂之后才有了很大的改观,类可可脂的研究成功让中国人民吃巧克力受制约的日子结束了。

90年代之后,随着改革开放进一步深入,居民的收入水平进一步提高,消费观念也受到西方的进一步影响,巧克力逐渐走进千家万户。成为90后00后伙伴们记忆中的美味零食之一。

21世纪,中国的巧克力消费市场逐步扩大,但在竞争中,洋品牌占据主导地位,国产巧克力品牌几乎毫无招架之力。

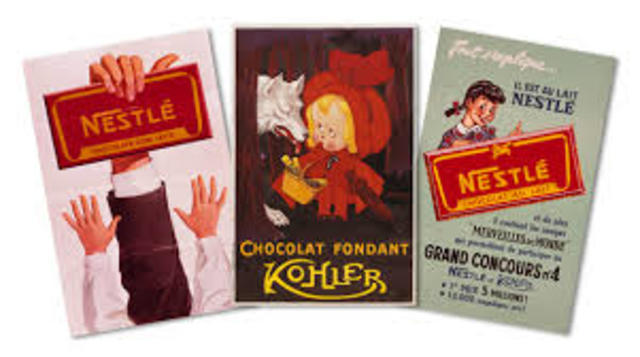

数据显示,中国巧克力市场由外资品牌主导,玛氏、费列罗、雀巢、好时、亿滋CR5达80%,品牌上玛氏旗下德芙一家独大,市占超25%。

相比之下,原国产巧克力第一品牌金帝被反复收购后已经停产,徐福记被雀巢控股,而金丝猴被好时收购。

各大品牌在激烈的市场竞争中,营销手段也层出不穷。不论是“你才到碗里去!”的傲娇M&M豆,还是“下雨天,巧克力和音乐更配”的丝滑德芙,这些大众巧克力产品的广告早已植入国人的脑海中。

Google Trends是Google推出的一款基于搜索日志分析的应用产品,它通过分析Google全球数以十亿计的搜索结果,告诉用户某一搜索关键词各个时期下在Google被搜索的频率和相关统计数据。

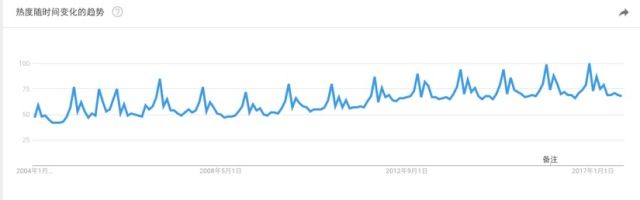

根据Google Trend,我们发现巧克力的搜索热度随时间有着周期性的变化:大波峰为12月,小波峰为2月。

这不禁让我们联想到了12月的圣诞节和2月的情人节,在这两个时期,巧克力成为了搜索热词。

说起情人节,很多人都知道这一天的巧克力十分走俏,但鲜有人知道在甜蜜巧克力的背后却藏着一个悲伤的故事。

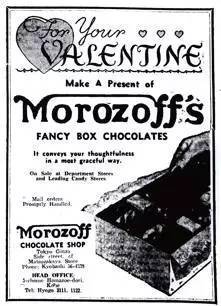

1926年,俄罗斯商人费奥多尔·莫洛佐夫在日本神户开了糖果工厂。5年之后,精明的日本商人葛野友缒适时加入进来。他买下了莫洛佐夫的所有设备,追加了资金,顺理成章地在新成立的莫洛佐夫糖果有限公司里就任董事长,而创始人莫洛佐夫当任董事。

1936年2月12日,在情人节的前两天,莫洛佐夫糖果公司在英语读物《The Japan Advertiser》上刊登广告:“将莫洛佐夫的精美盒装巧克力作为情人节礼物,送给你的爱侣”。巧克力店老板从儿子的名字(Valentine)与情人节(S.Valentine’s Day)的巧合中,成就了一个天才的营销广告。

为了避免人身伤害,莫洛佐夫一家终于在协议上签字,放弃了公司。之后,这家以莫洛佐夫为名的公司就和莫洛佐夫一家再也没有了关系。

虽然情人节巧克力背后的故事有些悲伤,但今天的巧克力是甜蜜的象征,在情人节的时候巧克力更是宠爱的代名词。当然众多商家也没有放过这个和消费者交流感情的好机会,在众多别出心裁的营销中,就让我们来看看那些有趣的Chocolate Sale吧~

日本商家为了吸引顾客的眼球,设计了很多款式的巧克力,其中就有很多意想不到的爆款。

圣诞节在Google Trend里是巧克力出现的最高峰值时期,圣诞节在西方除了是家人团聚的时刻,也被认为是二度情人节,所以巧克力在这一天热度如此高就情有可原了。其中就有非常有特色的Christmas Calender Chocolate:

五、“黑巧克力能减肥”?!

关注减肥的人们近年来应该听过一种新式减肥方法——“节食期间每天吃一块黑巧克力可以帮助减肥。”

Bohannon 本来的工作是一名记者兼纪录片导演,他最初做这项恶作剧是为了验证:完成一项垃圾科学研究,并将其发表在学术期刊上,并通过科学媒体向公众推广,并不是一件困难的事。

Bohannon看看事件声势差不多了,又动手写了一篇《我是这样骗过成千上万人的》,将“伪科学”的炮制过程公诸于众,引发一片哗然。

事实上,黑巧克力不但不能减肥,还有可能会增肥。就算是99%可可含量的黑巧克力,不同品牌,其中可可粉和可可脂的配方比例也不同。

可可的热量并不低,甚至比杏仁还要高,而黑巧克力的热量与可可含量呈正比增长。所以,除非是用黑巧克力代替其他高热量、高脂肪、高盐分、低营养价值的垃圾食品,否则贸然摄入,只有增肥的结果。

反正我们已经在马爸爸家剁手两斤巧克力啦!