当繁花似锦的初夏

遇上国家级非物质文化遗产

海阳大秧歌

会迸发出怎样一番魅力呢!

“西亭石竹新作芽,游丝已罥樱桃花”

在大秧歌队伍中地位极为重要,具有指挥秧歌、活跃气氛以及点报节目的作用。

乐大夫走在秧歌队的最前面,扮相威严,举止稳健,其舞蹈动作大都借鉴民间武术,多仿“八卦拳”“螳螂拳”“长拳”“少林拳”等姿态造型。

穿上了印花休闲裤

是不是别有一种“反差萌”的时尚感呢~

“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”

花鼓在大秧歌队伍中是一支有生力量。一般由一群年轻力壮的小伙子担任,鼓手们武士扮相,阳刚健美,排列在队伍最前列,为秧歌队开路、打场。

鼓手们步伐矫健,动作敏捷,或“踏步”击鼓或“扑步”击鼓,前后跳跃,左右穿插,双臂挥舞,右手持鼓锤,在身体上下左右击鼓,体现英雄气概。

换上了套装“花衣裳”

更有喜庆的气氛了~

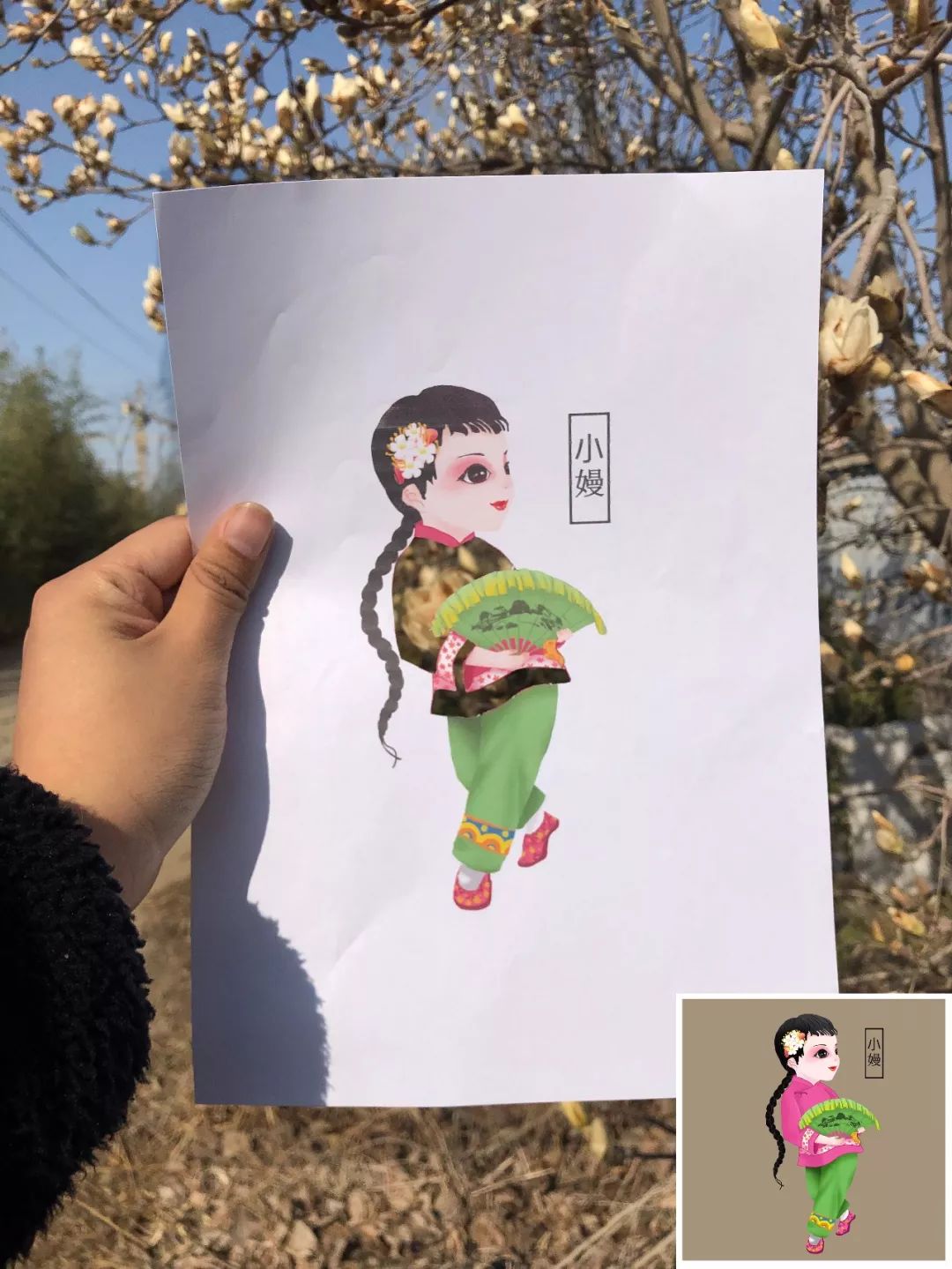

梳长辫,右鬓插粉绸花的小嫚,做乡间姑娘扮相,原与花鼓结对表演,后逐渐脱离花鼓而独立表演。

鲜亮的衣服映衬娇俏的容颜

“留得行人忘却归,雨中须是石楠枝”

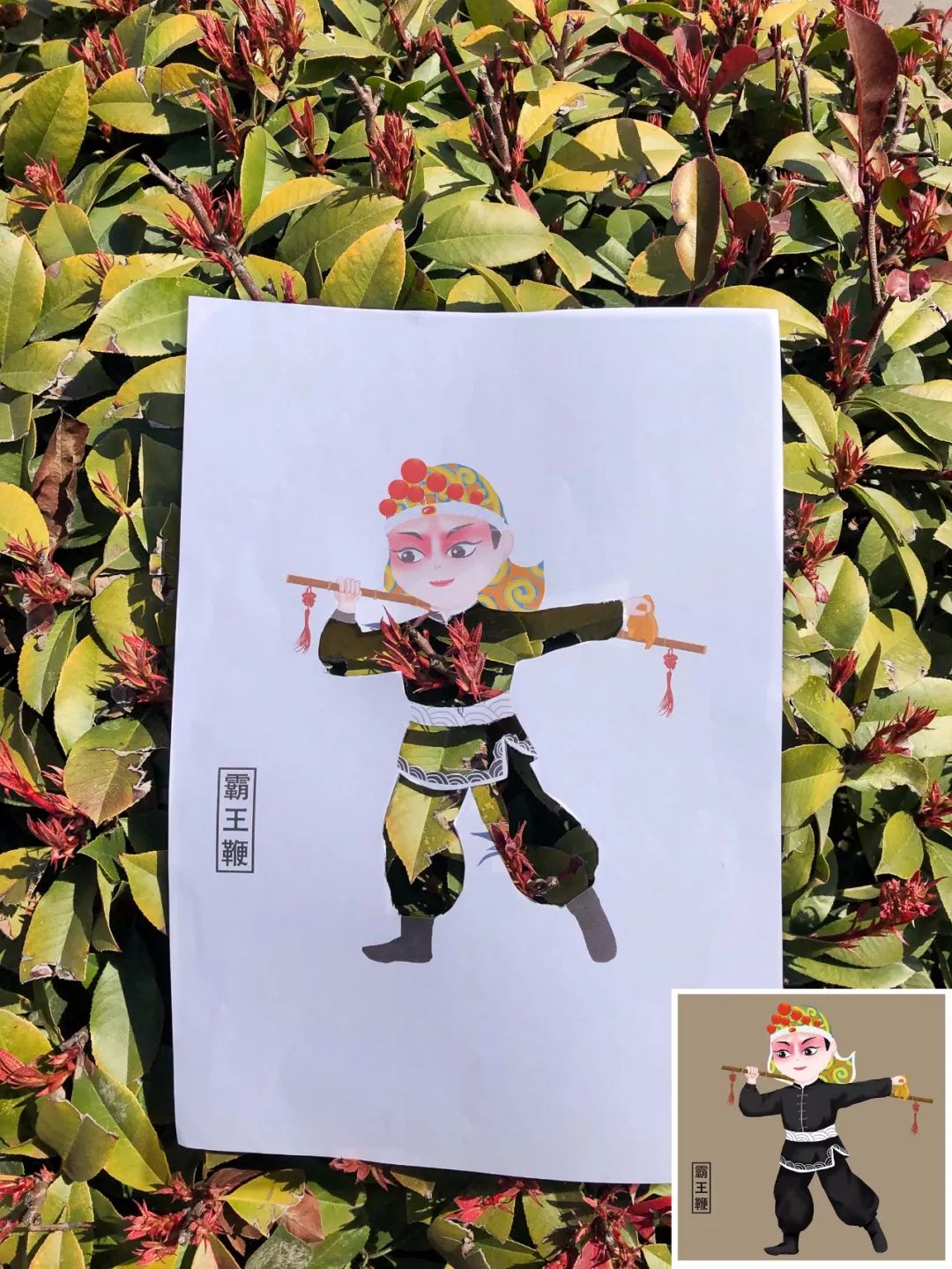

海阳大秧歌中的“霸王鞭”表演者以彩色绸带包头,外勒额子,穿镶白色边的黑色对襟上衣,黑色灯笼裤,黑快靴,扎白色宽布腰带。

加上一点绿叶红花的缀饰

是不是有点初夏的“小清新”呢

“淡淡梅花香欲染,丝丝柳带露初干”

货郎与翠花是大秧歌队伍中引人注目的角色。过去山区交通闭塞,人们购买日常生活用品多有不便,货郎便肩挑手提,走村串乡,将货物送上门。秧歌中的货郎与翠花即是选取生活中货郎送货、村姑选货的生动情景进行渲染表现的。

穿上同一花色的衣服

是不是还有点夫妻相呢

“斗鸡香陌行春倦,为摘东园桃李花”

艺人们依据民间传说,选取二人由相见到相逗再至相互周旋的故事情节渲染加工,编排成一段表现青年男女大胆追求爱情的舞蹈场景。

大秧歌中的锢漏匠诙谐机敏,王大娘则娇俏泼野,二人热烈对舞,体现双方互有好感的嬉戏场面。

原本红配绿的戏服有点艳俗

换上不同花色的新装

是不是瞬间不一样了呢~

“金英翠萼带春寒,黄色花中有几般”

大秧歌中风趣、滑稽、不受局限的人物角色。丑婆的表演以哗众取宠为要,时而疯癫卖傻,时而扭捏装嗔。傻小子与丑婆紧密配合,追扑嬉闹,取悦观众。

丑婆的形象是不是更诙谐了~

国家级“非遗”海阳大秧歌

在烟台的历史可谓源远流长

一起来看看吧~

属于山东三大秧歌之一

是一种集歌、舞、戏于一体的

汉族民间艺术形式

它遍布海阳的十余处乡镇

并辐射至周边地区

五月的海阳

莺飞草长,花开的声音由远而近

五月的海阳

阳光轻盈地拥抱着大地

青山绿水令人向往