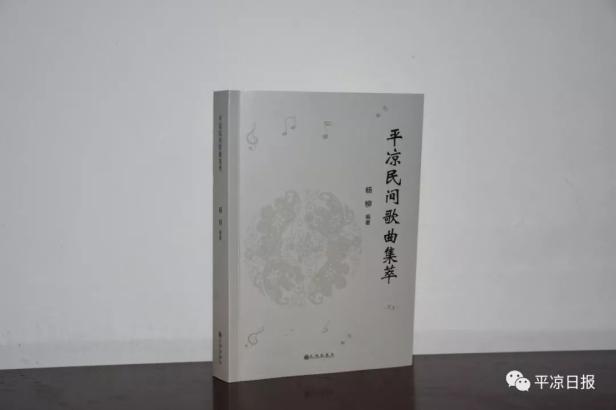

——简评《平凉民间歌曲集萃》

李世恩

世事有多纷繁,民歌就有多浩瀚。因为,从民歌起源来说,它堪称世界上所有艺术的鼻祖。可以想象,在语言尚不成熟的原始社会,人们的劳动号子,亦即鲁迅先生所谓“杭育杭育”的喊叫声,就是当时既合乎劳动节拍又体现听觉审美的最动听的歌声了。自此而下,由于社会文明化程度越来越高,民歌的内容和形式也就越来越丰富。从民歌的分布来说,劳苦大众总是构成世事的金字塔底,哪里有人,那里就有民歌,天南海北,通衢僻壤,古今中外,概莫能外。如果把民歌放在十分广阔的时空中来考量,我认为:它的珍贵,在于它像“活化石”一样,储存了一个地方大量的历史文化信息;而它的复杂,在于它既接受着岁月的层层叠加和消解,也接受着地域的相互习染和融合。所以,要真正理出一个地方民歌的“族谱”,辨析其渊源流变、来龙去脉,的确是一项耗时费力的大工程。

杨柳先生编纂的《平凉民间歌曲集萃》,其实就是平凉的“风”。30多年前,拜国家和省上实施“民间文艺十套集成”机遇之所赐,当时在平凉地区群艺馆工作的杨柳先生,和一大批同龄的基层文艺工作者们一道,本着对民间艺术的挚爱之情和对故土乡音的赤子之心,就像先秦时期“振木铎,徇于路以采诗,献之大师,比其音律,以闻于天子”的“采诗官”们一样,到民间去采集民歌。只不过他们没有摇着木铎,而是提着录音机;也不是要闻于什么“天子”,而是要抢救遗产、传诸后世。当时,这帮还算年轻的前辈们,为此付出的不只是踏遍青山的体力,更有焚膏继晷的精力和字斟音酌的智力。就这样,当一曲曲濒临失传的花儿、小调,从老艺人们的口中飞出,固化为录音磁带里的曲调,再由他们一字字、一句句“翻译”为词曲对应的文本,总算大功告成,未负初心。但是,囿于当时各方面条件的限制,这些民歌除油印后上报省上和个人珍藏外,一直束之高阁,未能普及。这不能不说是平凉音乐界的一件憾事。

由此,我不由得想到前几年因受命组织创作平凉第一首城市形象歌曲《神仙留恋的好地方》,去西安拜访作曲家赵季平先生时,他对我们带去的那本其貌不扬的《平凉民歌》油印本所表现出的浓厚兴趣。当时就想,作为当代杰出作曲家的赵季平先生尚且对此施以青眼,而作为平凉从事音乐创作的人来说又该是多么珍贵!平凉的确太缺乏本土音乐、尤其是具有地域特色的本土音乐了。

好在自周奉真作词、赵季平谱曲的《神仙留恋的好地方》问世并广泛传唱后,激励和带动了平凉本土音乐创作,几年之间也涌现出了一些被官方和群众都比较认可的好歌曲,特别是冒出了几位很有天赋和才情的年轻人。但美中不足的是,平凉本土歌曲的个性还不够强,特色还不够鲜明,不像有些耳熟能详的歌曲,一听曲调就知道哪个是陕北风,哪个是藏乡韵,哪个是内蒙味,哪个是江南调。这不怪我们的作曲者们,因为他们不可能见到那么齐全的本土民间歌曲,更不用说从中汲取营养、帮助创作了。

“众里寻他千百度,暮然回首,那人却在灯火阑珊处。”30多年过去了,当曾经让一代平凉文艺工作者付出艰辛努力采集而来的民歌还酣睡在油印本里时,杨柳先生就像那个躲在灯火阑珊处的人,仍然对此念念不忘、萦回在怀。他深感如不趁精力尚好把自己掌握的全部民歌资料整理付梓,公之于世,这些来之不易的宝物就有断线失传之虞。于是,这位年近八旬的“老黄忠”,开始在电脑上自学作曲软件。试想,要把那些随口就来的音符,搬到电脑版面上,对他来说无疑是应了“八十岁学喇叭”这句俗话。但他硬是凭着早年炼就的一股子木石般的意志,经历了从手足无措到渐入佳境,再到心手双畅的进步。正当他憧憬着收获时,却因劳累过度住院治疗,所幸有惊无险。经过历时一年夜以继日的辛勤劳作,这部包括文字和音符逾数百万字的书稿总算顺利告竣。这些情况,我是在拜读其《编后记》时才知道的。杖朝之年,不安享颐养之福,却这般自讨苦吃,我们除了表达由衷的敬意外,还有内心的不安与不忍。

对我这样的“乐盲”而言,认真阅读这一首首沾满泥土气息和草木馨香的民歌,“初听不知曲中意,再听已是曲中人”,竟然也唏嘘再三,感动不已。

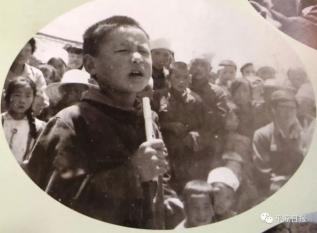

华亭市山寨乡白洋洼少年花儿歌手王子龙演唱花儿

我感动于平凉民歌内容之博大精深。每个地方的民歌,都几乎涵盖了所有的社会事象,特别是保留了一些已经或濒临消失的风土人情,可以称得上一部传统农业社会的百科全书。如麦客花儿,“眼看着秦川麦黄了,小哥哥赶得麦场了。不提赶场还罢了,提起赶场心烂了”;如脚户花儿,“下大雪天寒冷霜冻眉间,天气火没有水喉咙冒烟。腿跑断苦受尽脚户艰难,把我的半辈子谝了干传”;如泾川小调《女看娘》:“正月女看娘,人来客去真个忙。哎哟我的娘,奴家实在忙。忙得无有工夫看呀我的娘。”接着,从二月的春耕生产真个忙、三月的栽瓜点豆真个忙、四月的锄田磻地真个忙、五月的大麦上场小麦黄、六月的家家户户碾麦忙、七月的家家户户耕地忙、八月的家家户户种麦忙、九月的麦子种上秋田黄、十月的棉衣装得实在忙、十一月的装酒拌醋实在忙,一直到唱到“十二月女看娘,花布手巾包冰糖。忙得无有工夫看呀我的娘。左手扶娘床,右手搭身上。叫了一声娘,嗨嗨儿哭一场”。还有以当兵、货郎、纺线、绣荷包、拾棉花、割韭菜为题的,如此等等,不一而足,不仅反映了底层劳动者生命的卑微和劳作的艰辛,而且也像《诗经?风》那样,翻开了农耕生活的行事历,展开了普通民众在田园、作坊、闺阁、旅途等各种场景的世俗画卷。特别是这首《女看娘》,把一个农家小媳妇忙碌、劳累、思念、自责的情感表现得淋漓尽致,催人泪下。当然,歌唱爱情永远是民歌最核心的主题之一,平凉民歌也不例外。如崆峒小调《送王哥》,同样采用十二月令的叙事手法,唱出了一个东家小姐对年轻长工的爱慕和眷恋,“十月里,冷寒天,王哥放羊穿得单。我给王哥脱一件,恐怕旁人说闲言。不怕旁人说闲言,脱上一件王哥穿。”“腊月里,一年满,我给王哥添身钱。身钱添了三斗三,我问王哥连不连?”情真意切,感人至深。还如花儿《土红的骡子驮当归》,“土红的骡子驮当归,小妹妹行里就没班辈。只要他的人材好,把他那班辈拉求倒。”则更加大胆泼辣,义无反顾。同时,一些民歌也极具现实批判性,表达了底层劳动者爱憎分明的性格特征。如《女儿骂媒》,“菜子开花呢满山黄,世上的女婿比奴的强,哎嗨来一枝花呀,世上的女婿就比奴的强”,“不怪爹来不怪娘,只怪他媒人舌头长;吃了我媒饭害嗓癀,戴了我媒帽害秃疮;穿了我媒衣命不长,穿了我媒鞋烂目眶”。再如《财主狠心肠》,描述了一位穷苦人家的女子嫁到财主家的悲惨命运:“问一声公来再问一声婆,吃什么饭来还要喝什么汤?问完做好端上房,公婆说不好叫奴站在地当央;鞭子上去龙摆尾,一鞭一鞭打在了奴的身上;世上的财主狠心肠,实怪二老给奴找了个有钱郎。”都是对封建婚姻的诅咒和控诉,直抒胸臆,痛快淋漓。

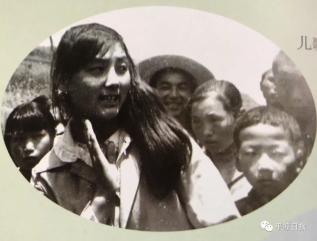

老艺人敲击四叶瓦伴奏民歌

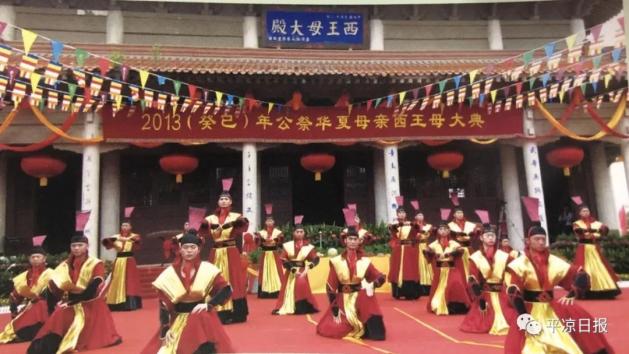

泾川西王母庙会上的民歌演唱

《平凉民间歌曲集萃》首发式

“三十三颗荞麦九十九道棱,二妹妹再好是人家的人。”当五彩缤纷的平凉民间歌曲经由杨柳先生之手走进百姓人家,民歌就会像寤寐思之的“二妹妹”一样,成为广大文艺工作者和爱好者们的天使,永驻心间,长青不老。

编辑:市文旅局信息统计科

现正式向广大读者征稿

征稿方向:参照本平台以往发布稿件类型;

征稿形式:可包括文字、图片、视频、音频、h5等。

原标题:《三十三颗荞麦九十九道棱——简评《平凉民间歌曲集萃》》